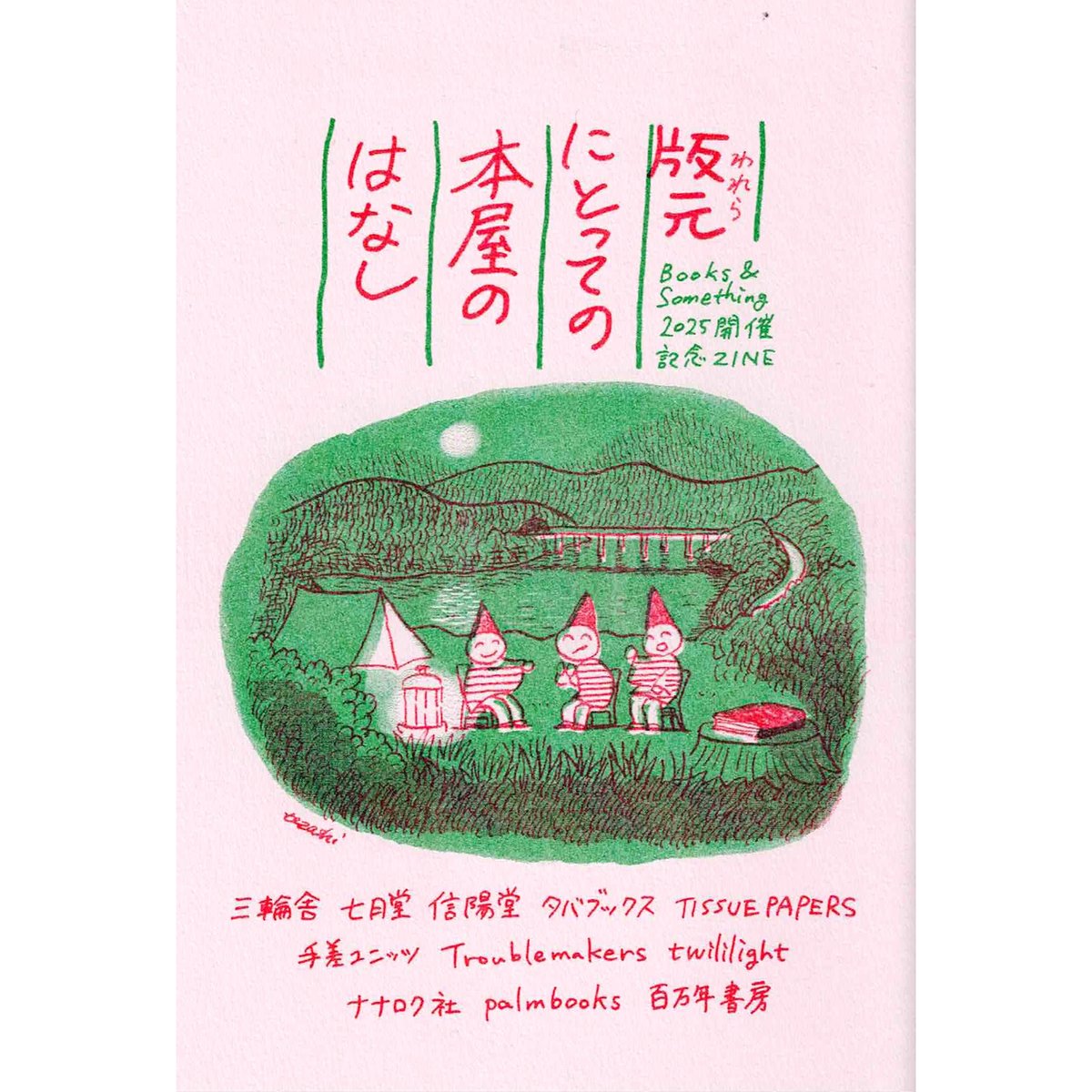

『版元にとっての本屋のはなし 〈ブクサム2025開催記念ZINE〉』(生活綴方出版部)

作った本を(リアル店舗としての)本屋で売る、ということはけして自明なことではありません。アマゾンや楽天などの大手ECサイトで売る。自前のオンラインストアで売る。マーケットで売る。売る場所の選択肢が多様化するなかで、本屋で本を売ることだけが唯一の選択肢でなくなりました。こないだ、とある大手版元の話を又聞きしたのですが、こんなことを言っていたそうです。

「いつか(リアル)書店がなくなっても、Amazonなどのオンラインが役割を代替してくれれば出版社は生き残る。だから、書店で売りたいってことよりも、総量として売れれば、どこで売れるかはあまり問題ではない」

我々「独立系出版社」の場合、状況はちょっと異なると思っています。

もちろんあらゆる流通チャネルを活用して売る努力はしているわけですが、わかりやすく売れる本をつくっているわけではないので、ただ左から右に流しても簡単には売れない。だからこそ、取引先でもありながら、パートナーでもあるような、ともに売るための存在として、本屋を必要としています。

以上のことはもちろんぼくの私見であって、版元によってはそうでないところもあると思います。でもきっと、ブクサムもしかりですが、本は直販でいい、Amazonで売れればいい、とはどこも思っていないんだと推測しています。

今回のテーマは、「版元にとっての本屋のはなし」。

個人利用としての本屋の話よりも、版元として本屋はどういった存在なのかがわかるエピソードをお聞かせください。

巻頭「原稿依頼」より

目次

原稿依頼

花火(百万年書房 北尾修一)

売れに売れる本を作れなかった(タバブックス 宮川真紀)

本屋の思い出(ナナロク社 村井光男)

リトルプレスの時代(手差ユニッツ)

添えられる手(七月堂 後藤聖子)

あたたかい雪かき(Troublemakers 宮本裕人・井上麻那巳)

ふたつの書店のこと(信陽堂 丹治史彦)

やっぱり、ひとだと思います(palmbooks 加藤木礼)

ごちゃっとなる生のプロセス(TISSUE PAPERS 安東嵩史)

版元と本屋を分けないことで(twililight 熊谷充紘)

健康であたたかな流通のために(三輪舎 中岡祐介)

ajirobooks.stores.jp · 『版元にとっての本屋のはなし 〈ブクサム2025開催記念ZINE〉』(生活綴方出版部)