링크 있는 글 3개 썼더니, 타임라인을 차지하는 비율이 너무 큰데요. 적당히 올리도록 하겠습니다.

lionhairdino

@lionhairdino@hackers.pub · 77 following · 86 followers

여행 기분내며, 여기 저기 낙서하는 https://yearit.com 을 운영 중입니다.

지금까지 다루어 봤던 언어는 아래와 같습니다. MSX Basic Z80 Assembly Pascal GW-Basic C Macromedia Director Visual Basic PHP Flash Actionscript C++ Javascript

그리고 지금은, 하스켈을 비즈니스에 쓰려고 몇 년간 노력하고 있습니다. 지금 상태는, 하스켈 자체를 연구하는 게 아니라, 하스켈 (혹은 함수형 언어) 이해가 어려운 이유를 연구하는 아마추어 연구가쯤 되어버렸습니다. 하스켈 주제로 블로그를 운영 중이지만, 아직은 하스켈 프로그래머라고 자신 있게 말하진 못하고 있습니다. 가끔 이해에 도움이 될만한 측면이 보이면, 가볍게 아이디어를 여러 SNS에 올려보곤 하는데, 그다지 프로그래머에게 쓸모 있는 내용이 포함되진 않는 것 같습니다.

Blog

- lionhairdino.github.io

YearIt

- yearit.com

아재들을 노리는 곳인가하고 들어가 봤습니다. 함수랑산악회. 여기에, 소속된 분이 계실 수도 있겠습니다. 곳곳에 소규모 조직들이 있네요.

![]() @lionhairdino 저는 차라리 Rust의 sqlx처럼 Template Haskell 활용해서 SQL을 그대로 쓸 수 있게 해줬으면 더 좋았을 것 같네요… 🤔

@lionhairdino 저는 차라리 Rust의 sqlx처럼 Template Haskell 활용해서 SQL을 그대로 쓸 수 있게 해줬으면 더 좋았을 것 같네요… 🤔

![]() lionhairdino replied to the below article:

lionhairdino replied to the below article:

애플리케이션 개발 측면에서 본 Drizzle ORM 대 Kysely 비교

洪 民憙 (Hong Minhee) @hongminhee@hackers.pub

TypeScript로 백엔드 서버를 개발하면서 적절한 ORM 선택은 항상 중요한 결정 중 하나입니다. 최근 제 프로젝트에서 Drizzle ORM과 Kysely를 모두 사용해 볼 기회가 있었는데, 개인적으로는 Drizzle ORM이 더 편리하고 생산성이 높았던 경험을 공유하고자 합니다.

두 ORM에 대한 간략한 소개

Drizzle ORM은 TypeScript용 ORM으로, 타입 안전성과 직관적인 API를 강점으로 내세우고 있습니다. 스키마 정의부터 마이그레이션, 쿼리 빌더까지 풀스택 개발 경험을 제공합니다.

Kysely는 “타입 안전한 SQL 쿼리 빌더”로 자신을 소개하며, 타입스크립트의 타입 시스템을 활용해 쿼리 작성 시 타입 안전성을 보장합니다.

두 도구 모두 훌륭하지만, 제 개발 경험에 비추어 볼 때 Drizzle ORM이 몇 가지 측면에서 더 편리했습니다.

Drizzle ORM을 선호하게 된 이유

스키마 정의의 직관성

Drizzle ORM의 스키마 정의 방식은 매우 직관적이고 선언적입니다:

import { pgTable, serial, text, integer } from 'drizzle-orm/pg-core';

export const users = pgTable('users', {

id: serial('id').primaryKey(),

name: text('name').notNull(),

email: text('email').unique().notNull(),

age: integer('age')

});Drizzle ORM은 이 스키마 정의로부터 자동으로 CREATE TABLE SQL을 생성할 수 있어, 스키마와 코드가 항상 동기화되어 있습니다.

반면 Kysely는 타입 정의에 더 중점을 두고 있어 스키마와 타입 정의가 분리되는 경향이 있습니다:

interface Database {

users: {

id: Generated<number>;

name: string;

email: string;

age: number | null;

};

}이 타입 정의는 TypeScript 코드에서 타입 안전성을 제공하지만, 이 타입 정의만으로는 CREATE TABLE SQL을 생성할 수 없다는 것이 결정적인 단점입니다. 실제로 테이블을 생성하려면 별도의 SQL 스크립트나 마이그레이션 코드를 작성해야 합니다. 이는 타입과 실제 데이터베이스 스키마 간의 불일치 가능성을 높입니다.

Drizzle의 접근 방식이 데이터베이스 스키마와 TypeScript 타입을 더 긴밀하게 연결해주어 개발 과정에서 혼란을 줄여주었습니다.

마이그레이션 경험

Drizzle ORM의 마이그레이션 도구(drizzle-kit)는 정말 인상적이었습니다. 스키마 변경사항을 자동으로 감지하고 SQL 마이그레이션 파일을 생성해주는 기능이 개발 워크플로우를 크게 개선했습니다:

npx drizzle-kit generate:pg이 명령어 하나로 스키마 변경사항에 대한 마이그레이션 파일이 생성되며, 이를 검토하고 적용하는 과정이 매우 간단했습니다.

반면 Kysely의 마이그레이션은 본질적으로 수동적입니다. 개발자가 직접 마이그레이션 파일을 작성해야 하며, 스키마 변경사항을 자동으로 감지하거나 SQL을 생성해주는 기능이 없습니다:

// Kysely의 마이그레이션 예시

async function up(db: Kysely<any>): Promise<void> {

await db.schema

.createTable('users')

.addColumn('id', 'serial', (col) => col.primaryKey())

.addColumn('name', 'text', (col) => col.notNull())

.addColumn('email', 'text', (col) => col.unique().notNull())

.addColumn('age', 'integer')

.execute();

}

async function down(db: Kysely<any>): Promise<void> {

await db.schema.dropTable('users').execute();

}이러한 수동 방식은 복잡한 스키마 변경에서 실수할 가능성이 높아지고, 특히 큰 프로젝트에서는 작업량이 상당히 증가할 수 있었습니다.

하지만 Kysely의 마이그레이션에도 두 가지 중요한 장점이 있습니다:

-

TypeScript 기반 마이그레이션: Kysely의 마이그레이션 스크립트는 TypeScript로 작성되기 때문에, 마이그레이션 로직에 애플리케이션 로직을 통합할 수 있습니다. 예를 들어, S3와 같은 오브젝트 스토리지의 데이터도 함께 마이그레이트하는 복잡한 시나리오를 구현할 수 있습니다. 반면 Drizzle ORM은 SQL 기반 마이그레이션이므로 이러한 통합이 불가능합니다.

-

양방향 마이그레이션: Kysely는

up과down함수를 모두 정의하여 업그레이드와 다운그레이드를 모두 지원합니다. 이는 특히 팀 협업 환경에서 중요한데, 다른 개발자의 변경사항과 충돌이 발생할 경우 롤백이 필요할 수 있기 때문입니다. Drizzle ORM은 현재 업그레이드만 지원하며, 다운그레이드 기능이 없어 협업 시 불편할 수 있습니다.

참고로, Python 생태계의 SQLAlchemy 마이그레이션 도구인 Alembic은 훨씬 더 발전된 형태의 마이그레이션을 제공합니다. Alembic은 비선형적인 마이그레이션 경로(브랜치포인트 생성 가능)를 지원하여 복잡한 팀 개발 환경에서도 유연하게 대응할 수 있습니다. 이상적으로는 JavaScript/TypeScript 생태계의 ORM도 이러한 수준의 마이그레이션 도구를 제공하는 것이 바람직합니다.

관계 설정의 용이성

Drizzle ORM에서 테이블 간 관계 설정이 매우 직관적이었습니다:

import { relations } from 'drizzle-orm';

export const usersRelations = relations(users, ({ one, many }) => ({

profile: one(profiles, {

fields: [users.id],

references: [profiles.userId],

}),

posts: many(posts)

}));이 방식은 데이터베이스 설계의 본질적인, 관계적인 측면을 명확하게 표현해주었습니다.

쿼리 작성의 편의성과 동일 이름 칼럼 문제 처리

두 ORM 모두 쿼리 작성을 위한 API를 제공하지만, Drizzle의 접근 방식이 더 직관적이고 관계형 모델을 활용하기 쉬웠습니다:

// Drizzle ORM - db.query 방식으로 관계 활용

const result = await db.query.posts.findMany({

where: eq(posts.published, true),

with: {

user: true // 게시물 작성자 정보를 함께 조회

}

});

// 결과 접근이 직관적이고 타입 안전함

console.log(result[0].title); // 게시물 제목

console.log(result[0].user.name); // 작성자 이름 - 객체 구조로 명확하게 구분됨

console.log(result[0].user.id); // 작성자 ID - 게시물 ID와 이름이 같아도 문제 없음

// Kysely

const result = await db

.selectFrom('posts')

.where('posts.published', '=', true)

.leftJoin('users', 'posts.userId', 'users.id')

.selectAll();

// 결과 접근 시 칼럼 이름 충돌 문제

console.log(result[0].id) // 오류: posts.id와 users.id 중 어떤 것인지 모호함

console.log(result[0].name) // 오류: 둘 다 name 칼럼이 있다면 모호함Drizzle의 접근 방식이 테이블과 컬럼을 참조할 때 타입 안전성을 더 강력하게 보장하고, 관계를 활용한 쿼리 작성이 더 직관적이었습니다.

특히 여러 테이블 조인 시 동일한 이름의 칼럼 처리 부분에서 Drizzle ORM이 훨씬 더 편리했습니다. 이는 제 개발 경험에서 가장 중요한 차이점 중 하나였습니다.

// Drizzle ORM - 동일 이름 칼럼 처리

const result = await db.query.posts.findMany({

with: {

user: true // posts.id와 users.id가 모두 있지만 자동으로 구분됨

}

});

// 결과에 자연스럽게 접근 가능

console.log(result[0].id); // 게시물 ID

console.log(result[0].user.id); // 사용자 ID - 명확하게 구분됨

console.log(result[0].user.name); // 사용자 이름

// Kysely - 동일 이름 칼럼 처리를 위해 별칭 필요

const result = await db

.selectFrom('posts')

.leftJoin('users', 'posts.userId', 'users.id')

.select([

'posts.id as postId', // 별칭 필수

'posts.title',

'posts.content',

'users.id as userId', // 별칭 필수

'users.name as userName', // 칼럼 이름이 같을 수 있으므로 별칭 필수

'users.email as userEmail' // 일관성을 위해 모든 사용자 관련 칼럼에 접두어 필요

]);

// 별칭을 통한 접근

console.log(result[0].postId); // 게시물 ID

console.log(result[0].userId); // 사용자 ID

console.log(result[0].userName); // 사용자 이름Drizzle ORM은 테이블과 칼럼을 객체로 참조하기 때문에, 동일한 이름의 칼럼이 있어도 자연스럽게 계층 구조로 처리되며 타입 추론도 정확하게 작동합니다. 반면 Kysely에서는 문자열 기반 접근 방식 때문에 별칭을 수동으로 지정해야 하는 경우가 많았고, 복잡한 조인에서 이런 작업이 번거로워졌습니다. 특히 여러 테이블에 같은 이름의 칼럼이 많을수록 모든 칼럼에 명시적인 별칭을 지정해야 하는 불편함이 있었습니다.

또한 Drizzle ORM은 결과 타입을 자동으로 정확하게 추론해주어 별도의 타입 지정 없이도 안전하게 결과를 사용할 수 있었습니다.

Kysely의 장점

물론 Kysely도 여러 강점이 있습니다:

- 더 가벼운 구조: 필요한 기능만 포함할 수 있는 모듈화된 구조

- SQL에 더 가까운 접근: SQL 구문에 매우 충실한 API 설계

- 유연성: 복잡한 쿼리에서 때로 더 유연한 작성이 가능

또한 앞서 언급했듯이, Kysely의 TypeScript 기반 마이그레이션과 양방향(up/down) 마이그레이션 지원은 특정 상황에서 Drizzle ORM보다 우위에 있는 기능입니다.

SQLAlchemy와의 비교 및 앞으로의 기대

JavaScript/TypeScript 생태계의 ORM을 이야기하기 전에, 여러 언어 중에서도 Python의 SQLAlchemy는 특별한 위치를 차지합니다. 개인적으로 여태 사용해본 다양한 언어의 ORM 중에서 SQLAlchemy가 가장 기능이 풍부하고 강력하다고 느꼈습니다. 복잡한 쿼리 구성, 고급 관계 매핑, 트랜잭션 관리, 이벤트 시스템 등 SQLAlchemy의 기능은 정말 방대합니다.

Drizzle ORM은 JavaScript 생태계에서 매우 인상적인 발전을 이루었지만, 아직 SQLAlchemy의 경지에는 이르지 못했다고 생각합니다. 특히 다음과 같은 부분에서 SQLAlchemy의 성숙도와 기능 풍부함이 돋보입니다:

- 복잡한 서브쿼리와 윈도우 함수 지원

- 다양한 이벤트 리스너와 훅

- 다양한 상속 전략

- 복잡한 트랜잭션 관리와 세션 관리

- 대규모 프로젝트에서 검증된 안정성

- Alembic을 통한 비선형적 마이그레이션 지원

- 놀라울 정도로 방대하고 상세한 문서화

결론

두 ORM 모두 훌륭한 도구이지만, 제 개발 스타일과 프로젝트 요구사항에는 Drizzle ORM이 더 잘 맞았습니다. 특히 스키마 정의의 직관성, 강력한 마이그레이션 도구, 그리고 전반적인 개발자 경험 측면에서 Drizzle ORM이 더 생산적인 개발을 가능하게 해주었습니다.

동일 이름 칼럼 처리와 같은 실질적인 문제에서 Drizzle ORM의 객체 기반 접근 방식이 가져다주는 편리함은 실제 프로젝트에서 큰 차이를 만들었습니다.

ORM 선택은 결국 프로젝트 특성과 개인 선호도에 크게 좌우됩니다. 새로운 프로젝트를 시작한다면 두 도구 모두 간단히 테스트해보고 자신의 워크플로우에 더 적합한 것을 선택하는 것이 좋겠지만, 제 경우에는 Drizzle ORM이 명확한 승자였습니다.

앞으로 Drizzle ORM이 더욱 발전하여 SQLAlchemy 수준의 풍부한 기능과 유연성을 제공하게 되길 바랍니다. JavaScript/TypeScript 생태계에도 그런 수준의 강력한 ORM이 있으면 좋겠습니다. 다행히도 Drizzle ORM은 계속해서 발전하고 있으며, 그 발전 속도를 보면 기대가 큽니다.

여러분의 경험은 어떤가요? 다른 ORM 도구나 언어를 사용해보셨다면 의견을 공유해주세요!

딱 ORM은 아니지만, 목적은 같은 하스켈의 opaleye 가 있습니다. 쿼리에 타입을 도입한 모양이라, 쿼리 검사에 타입 체커의 도움을 받을 수 있습니다. 처음 봤을 때, 함수형 방식으로 ORM 같은 걸 만든다면, 이렇게 되는 구나 감탄했는데, 익히는 비용이 만만치 않은 것 같습니다. ![]() @hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

@hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

엇, 다들 알고 있는 뒷북이었나요. 하스켈은 다른 길로 진입해야겠다는 생각이 들어서 정리하고 있었습니다. @hollo

![]() @lionhairdino 사실 전 어떤 좋은 설명을 제공해야한다는 생각 자체에 좀 회의적입니다. 그냥 하다보면 알게되도록 보조해주는게 최선이라고 생각합니다. 약간 별개의 얘긴데, 옛날에 파인만 빨간책 읽다가 참 좋은 책이란 생각이 들었지만 설명이 너무 똑똑해서 덮었습니다.

@lionhairdino 사실 전 어떤 좋은 설명을 제공해야한다는 생각 자체에 좀 회의적입니다. 그냥 하다보면 알게되도록 보조해주는게 최선이라고 생각합니다. 약간 별개의 얘긴데, 옛날에 파인만 빨간책 읽다가 참 좋은 책이란 생각이 들었지만 설명이 너무 똑똑해서 덮었습니다.

너무 친절하게 쓰여 있어서, 오히려 생각, 상상할 여지를 주지 않아서 그랬을까요? ![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng

![]() @lionhairdino 사실 전 어떤 좋은 설명을 제공해야한다는 생각 자체에 좀 회의적입니다. 그냥 하다보면 알게되도록 보조해주는게 최선이라고 생각합니다. 약간 별개의 얘긴데, 옛날에 파인만 빨간책 읽다가 참 좋은 책이란 생각이 들었지만 설명이 너무 똑똑해서 덮었습니다.

@lionhairdino 사실 전 어떤 좋은 설명을 제공해야한다는 생각 자체에 좀 회의적입니다. 그냥 하다보면 알게되도록 보조해주는게 최선이라고 생각합니다. 약간 별개의 얘긴데, 옛날에 파인만 빨간책 읽다가 참 좋은 책이란 생각이 들었지만 설명이 너무 똑똑해서 덮었습니다.

큰 틀에서는 동의합니다. 파인만 아저씨 책을 보셨다니..며칠전 전공자들의 고집을 짚었던 걸로 보아, 전공은 아니신가 했는데, 셀프 디스를 하셨던 건가!)

(다른 비함수형 언어와 달리) 워낙 IO란 걸, 잘 구분해야 하는 게, 쉽지 않은 미션인데, 시작을 너무 전통 hello world 에 얽매이는 건 아닐까 싶어서요. 굳이 쉽지 않은 걸 보여주고, 모르고 넘어가자라고 하느니, 차라리 더하기 하며, 로그 남기는 걸, 직접 순수 함수로 만들어 보는 게, 낫지 않을까 혼자 상상해 봤습니다.

![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng

main = do

n <- getLine

putStrLn $ "hello " <> n설명해야 될 게 한가득인데, 나중에, 나중에 하며 넘어가야 한다. 꼭 Lazy 평가처럼 말이다. 전통적인 "hello world"에서 출발하지 않아도 되는 것 아닐까? 첫 언어가 아닌 분들한테는, Writer 혹은 State 만들기부터 시작하면 어떨까? 단, "모나드"라고 말하지 않고.

스노이먼 아저씨 생각나네요. 그 아저씨도 아이가 셋이었지요? @hollo

Hello, Hackers' Pub!

어서오세요~~ @hatchling13Jung Wook Park

익숙한 정main, 부sub를 써서 정작용(주작용), 부작용을 같이 보여주면 "부"의 뜻을 인지하는데 도움을 줄 것 같긴 한데, side effect 얘기를 할 때 primary effect를 거론하는 자료도 드물고, 뭔지 궁금해하는 분들도 못봤습니다.(왜 안 궁금해할까요? ㅎㅎ)

어떤 논문은 Side-effect를 Computational Effect 전반을 가리키는 용어로 쓰고, 어떤 논문들은 Effect 중 mutation을 가리키는 용어로만 씁니다. 오래된 논문일수록 전자처럼 쓰고, 요즘은 후자로 자리잡아 가고 있다고 합니다.

그동안 본 번역은 부작용, 부수 효과 정도고, 그 외 생각해 본 번역은 "부차 효과"정도가 있습니다.

맥락에서 특별히 튀지 않으면, 저는 문장에서, 원어에 바로 연결되지 않는 단점이 있긴 하지만, 의미 전달에는 유리하다 생각하는 "비순수 효과"를 쓰기도 합니다. ![]() @hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

@hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

mutation만 가리킨다면 "가변 효과"도 생각해 볼 수 있는데, Computational effect인지, mutation인지 구분하는 한글 자료도 거의 못 봤습니다.![]() @hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

@hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

![]() @lionhairdino 네, “부작용”을 “부정적인 효과” 정도로 받아들이는 사람들이 많나 싶어요.

@lionhairdino 네, “부작용”을 “부정적인 효과” 정도로 받아들이는 사람들이 많나 싶어요.

익숙한 정main, 부sub를 써서 정작용(주작용), 부작용을 같이 보여주면 "부"의 뜻을 인지하는데 도움을 줄 것 같긴 한데, side effect 얘기를 할 때 primary effect를 거론하는 자료도 드물고, 뭔지 궁금해하는 분들도 못봤습니다.(왜 안 궁금해할까요? ㅎㅎ)

어떤 논문은 Side-effect를 Computational Effect 전반을 가리키는 용어로 쓰고, 어떤 논문들은 Effect 중 mutation을 가리키는 용어로만 씁니다. 오래된 논문일수록 전자처럼 쓰고, 요즘은 후자로 자리잡아 가고 있다고 합니다.

그동안 본 번역은 부작용, 부수 효과 정도고, 그 외 생각해 본 번역은 "부차 효과"정도가 있습니다.

맥락에서 특별히 튀지 않으면, 저는 문장에서, 원어에 바로 연결되지 않는 단점이 있긴 하지만, 의미 전달에는 유리하다 생각하는 "비순수 효과"를 쓰기도 합니다. ![]() @hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

@hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

개인적으로 영단어 “side effect”의 가장 적절한 번역은 “부작용”이라고 생각하고, 실제로 프로그래밍 이외의 분야에서는 여전히 이 번역어를 가장 많이 쓰는 것 같은데… 사람들이 “부작용”을 副作用이 아니라 否(?)作用이라고 착각하는 것을 염려해서인지 프로그래밍 분야에서는 “부수 효과” 같은 번역어를 더 많이 쓰는 듯하다. “부작용”의 “부”(副)는 “사장”–“부사장”할 때의 “부”인데 말이다.

"부작용으로 좋은 일이 생기지"가 어색한 느낌이라서, 번역어로 선택할 때 좀 고민되긴 합니다. ![]() @hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

@hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

부끄럽지만 typst로 깎은 이력서와 포트폴리오를 공개합니다: https://github.com/gidongkwon/resume

게임 클라이언트에서 웹 프론트엔드로 커리어 전환을 하는 단계에 있습니다.

혹 피드백주실 것이 있다면 언제든지 좋아요...!

직링크는 아래:

이력서 - https://gidongkwon.github.io/resume/resume-gidongkwon.pdf

포트폴리오 - https://gidongkwon.github.io/resume/portfolio-gidongkwon.pdf

와, 매우 자연스럽네요. 말투도, 번역도 굉장합니다. @hollo

오오. joonkyu.site !!

![]() @lionhairdino 다행히 여건이 괜찮아서 모두 출석할 수 있었습니다 ㅋㅋ 하스켈 재밌더라구요

@lionhairdino 다행히 여건이 괜찮아서 모두 출석할 수 있었습니다 ㅋㅋ 하스켈 재밌더라구요

앞으로 하스켈 얘기하며 친하게 지내요~~ ![]() @nyeongAn Nyeong (安寧)

@nyeongAn Nyeong (安寧)

프롬프트가 가문 대대로 전수하는 비기가 되는 건가요

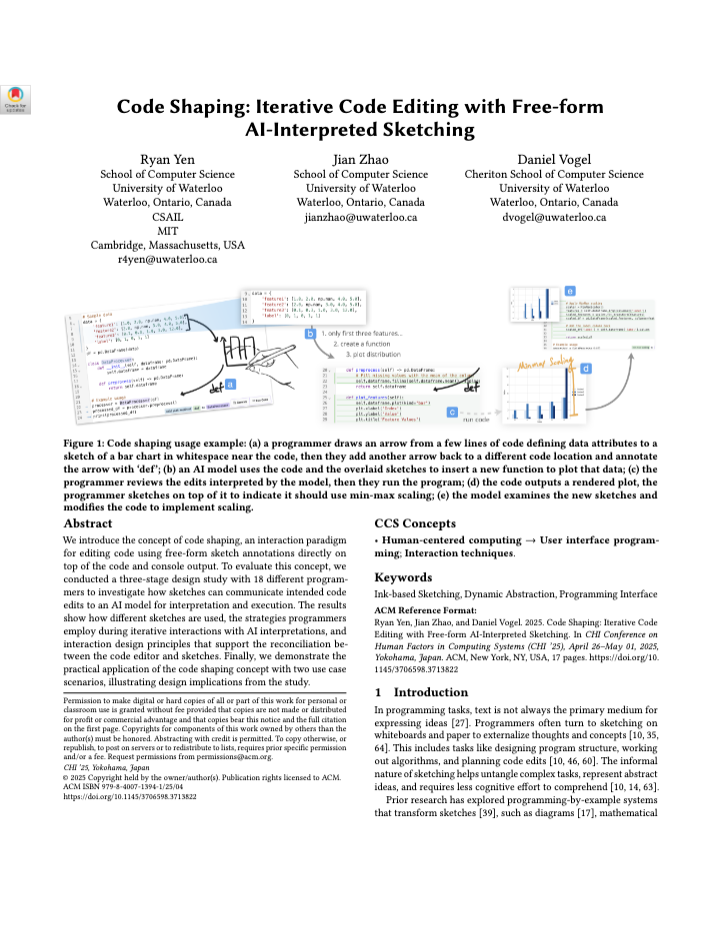

많은 프로그래머가 아이디어를 시각화하기 위해 화이트보드나 종이에 손으로 필기를 한다. 기존에도 AI가 사용자의 필기를 기반으로 코드를 작성해주는 연구는 있었지만, 필기와 코드가 분리되어 있다는 한계를 벗어나지 못했다. Code Shaping은 단순히 스케치를 코드로 변환하는 툴이 아니라, 필기와 코드 편집이라는 두 워크플로우를 통합하는 툴. 사용자가 코드 위에 자유롭게 필기함으로써 코드를 편집할 수 있다. 코드를 한줄씩 작성하는 것이 아니라, 2차원 평면을 탐색하며 코드를 편집하기 때문에 피험자들이 선형적으로 인식했던 코드 작성을 공간적으로 감각하게 되었다고. https://programs.sigchi.org/chi/2025/program/content/189580

쉽게 접하지 못하는 정보들, 요약과 함께 알려주셔서 감사합니다. ![]() @parksbSimon Park

@parksbSimon Park

그로센딕이 김장을 할줄 알았다는 이야기는 알고 있었는데(한번 들으면 못까먹음), 이렇게 본격적일 줄은 몰랐다. 한국인인 나보다도 김치에 대해 더 잘 안다.

누군가 검색해보니 악랄하게 수학한 그로텐디크라고 나오네요. ㅎ. 함수형 프로그래밍을 파고 파고, 파다 보면 연결 고리가 있을지도 모르겠는 분이네요.![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng

휴일인지 깜빡하고 출근해버렸다ㅋㅋ

ㅋㅋㅋㅋ

웃음만 남기는 댓은 잘 안다는데, 웃음만 나와서요

![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng

업자를 위한 아주 인포멀한 모나드 설명

lionhairdino @lionhairdino@hackers.pub

1.

함수형에선, 스트림 [1,2,3]에

(+1)을 map해서 [2,3,4]를 만들고,

(+2)를 map해서 [3,4,5]를 만드는 작업을,

(+2) ∘ (+1)를 [1,2,3]에 map하는 걸로 표현할 수 있어야 한다.

(+1), (+2), ((+2) ∘ (+1)) 함수들은 모두 Int -> Int 함수를 원하는 곳에 넣어 줄 수 있는 함수들이다.

위와 같이, 완벽하게 정보를 유지하진 않지만, 같은 "류"의 작업을 두 번 하는 것을, 한 번 작업하는 것으로 표현할 수 있는 경우도 있다. 예를 들어,

첫 번째 작업으로, "hello"를 로그로 남기고,

두 번째 작업으로, " world"를 로그로 남기는데,

이를 한 번의 작업으로, "hello world"를 로그로 남기는 작업으로 표현할 수 있다.

여기는 로그를 남기는 횟수 정보는 필요 없고, 최종 로그만 필요하다는 인위적 정보 선택이 들어가 있다. 이 인위적 선택(여기선 로그 문자열을 합치는 것)을 수긍해야만 가능하다.

로그를 남기는 작업을 m이라 부를 때, m a를 받는 곳에 m (m a)를 넘길 방법이 생긴다는 뜻이다. 달리 말하면, m (m a)로 표현되는 작업을 인위적인 절차를 거쳐 m a로 만들어도, 내가 필요한 정보는 사라지지 않는다는 뜻이다.

2.

무언가가 하나인데, 유심히 보면 하나가 아닌 경우, 이게 바로 모노이드다. mono는 하나를 뜻하고, ~oid는 "척"하는 걸 말한다. (예. 인간인 척 하는 휴머노이드) 하나인척 하는 게 모노이드다. 수학 책 앞 부분에서 이항 연산, 결합 법칙, 항등원이 있으면 모노이드라는 설명을 하는데, 그래서 모노이드가 뭐에 쓰는 물건인지는 한참 공부해야 알 게 된다.

(아래는 혼자만의 생각입니다.)

모노이드를 바라 보는 눈 중 하나로, "모든 대상을 이항 연산으로 표현"을 들 수 있다.

0을 포함한 자연수들 0,1,2,3,... 들은, + 이항 연산과, 이 연산의 항등원 0이 있으면, 모두 ○ + ○ 한 가지 모양으로 표현할 수 있게 된다.

0 -> 0+0

1 -> 0+1

2 -> 0+(1+1) = 1+1

...

모노이드 구조이기에, 어딘가에서 ○ + ○ 모양을 원한다면, 0,1,2,3,...을 모두 넣어 줄 수 있다.

3.

"어딘가에서 m a를 원한다면, m a, m (m a), m (m (m a)), ...를 모두 넣어 줄 수 있다."를 위와 비교하며 보자.

위에서 얘기한 인위적 선택 작업을 join으로 표현하면,

m (m a) --join--> m a

m (m (m a)) --join--> m (m a) --join--> m a

...

m 반복 작업을 모두 ○ --join--> ○ 모양으로 표현할 수 있을 것만 같다. 그런데, 딱 하나는 표현하지 못한다. join은 m이 두 개 있는 걸, 하나로 만드는 작업이라, m하나를 ○ --join--> ○로 표현하지 못한다. m을 join이 들어간 모양으로 표현하려면, 자연수, + 에서 처럼 0에 대응하는 것이 필요하다. m하나를, m 두 개로 만들되, 최종 결과에 영향을 미치지 않는 pure라는 작업을 만든다. 위 로그 작업을 예로 들면, 로그로 빈문자 ""을 추가하는 작업을 pure로 만든다. 그러면 이제야 비로소, 모든 반복된 m 을 join으로 표현할 수 있게 된다

m a --pure--> m (m a) --join--> m a

m (m a) --join--> m a

m (m (m a)) --join--> m (m a) --join--> m a

...

이제, join절차가 항상 있는 m a를 원하는 곳에 m a도 m (m (m a))도 넣어 줄 수 있게 되었다.

"hello"와 " world"를 남기던 두 개의 작업 합쳐, "hello world"를 남기는 하나의 작업으로 표현할 수 있게 되었다.

※ 지금 눈에 명확히 보이진 않지만, m 둘을 합성하는 연산을 .이라 하면, .만으론 모노이드 이항 연산 역할을 못하지만, join의 도움을 받고, id 만으론 항등원 역할을 못하지만, pure의 도움을 받아 모노이드 구조를 이룬다.

결론.

당연히 모든 내용이 담겨 있진 않고, 모나드를 무엇의 모노이드로 보는 내용을 비수학적으로 풀어 봤다. 모노이드는 모두를 하나의 모양으로 표현 할 수 있다는 걸, 보증해주는 거대한 개념이지만, 업자인 나에겐 "그렇게 해도 된다"는 정도의 느낌만 있다. (결합 법칙이 빠졌는데, 나중에 코드를 모듈화 하는 것과 연관지어 보면, 명확한 대응을 알 수 있다.)

모나드는, 조금 다르게 생긴 것을, 당장 필요한 요소만 잘 관리한다면 "같은 걸로 치자"를 멋지게(,어렵게) 형식화한 이론이다.

사족.

저와 대화를 나눠본 분들은 아시겠지만, 제가 비전공자라 용어 선택이나 개념 정의가 매우 인포멀해서 인상을 찌푸리는 경우도 자주 만듭니다. PL 전공자분들처럼 깊숙히 이론을 파고 싶은 게 아니라, 현실에 적용할 수 있을 만큼의 눈만 가지고 싶습니다. 현실을 모델링할 때, "인위적 정보 선택"을 해서 필요한 정보를 남길 수 있는 경우를 알아채는 눈을 길러야 되는데, bind 또는 flatmap, return 또는 pure가 있는 구조가 모나드라고만 배우면, 이런 눈을 가지는데 매우 오래 걸리는 것 같습니다.

비전공 업자분이 보셨다면, 얻어 가시는 아이디어가 있었으면 좋겠고, 전공자분이 보셨다면, 인포멀한 부분에 너무 인상 찌푸리지 마시고, 틀린 개념이 있다면, 부드럽게 조언을 해주시면 좋겠습니다.

※ 모나드 용어는 mono와 triad에 온 게 아닐까 의심한다는 설이 있습니다.(검색해 보면 근거는 미약해 보입니다.) 모나드는 join, return 그리고 위에서 명시적 언급은 안했지만, 펑터의 fmap, 이렇게 세 개 triad의 도움을 받아 모노이드로 만들 수 있는 구조입니다.

※ "정교한" 내용이 아님을 강조하고 선입견이 생기지 않기 위해, 일부러 제목을 달지 않고, 반말(혼잣말)투로 썼습니다.

제목은

- 함수형

- 모노이드

- 모나드

순서 입니다.

이래서 이 분 강의를 좋아합니다.

음성 채팅하는 곳인가요? ![]() @alternativeAlternative_Talk

@alternativeAlternative_Talk

배포distribute 配布 (유사어 배치排置: 일정한 간격으로 벌여 놓다)

신문이나 책자 따위를 널리 나누어 주다

배치deploy 配置

군대를 전장에 배치하듯, 비즈니스 서비스에서 서버를 현장에 배치한다. 실전을 뛰게 배치한다.

"새로 만든 앱을 배치해서 사용자에게 배포했어"

프론트엔드하면서 하스켈 공부한다하면 역시 PureScript로 공부하는게 낫겠군.

제가 비슷한 테크를 타고 있는데요. purescript에서 할로겐 집적대다 대대적으로 ghcjs 변화가 있다해서 하스켈로 왔습니다. 근데 ghcjs 설치나 각 종 예시때문에 닉스 공부 중입니다. 개미 지옥 ㅎㅎㅎㅎ![]() @kodingwarriorJaeyeol Lee

@kodingwarriorJaeyeol Lee

이런 용어집도 있었구나! 이거 설마 예전에 봤던 neo4j 책에서도 이 용어집을 참고했으려나!

여기 가로 스크롤 생깁니다~~ ㅎㅎ 준규님 가로 스크롤 보고좀 하겠습니다![]() @hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

@hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

'모나드는 모노이드 엔도펑터다'가 이제 무슨 뜻인지는 안다. '모노이드'라는게 >>= 보다는 join을 쓸때 더 와닿는데, >>=를 join보다 한 30배는 더 자주 쓴다. 그래서 저 사실을 평소에 잘 느끼고 살진 못하는거 같다. 하지만 가끔 join으로 타입을 눌러서 맞출때 개꿀따리란 생각이 들긴하다.

좀만 빨리 보셨다면, 저 안쫓겨 났을지도 모를텐데요...ㅋㅋ

![]() @hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

@hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee) @xiniha Not All Heroes Wear Capes

힘들게 일하는데, 망토정도는 입어줘야 폼도 나고 티도 나지 않을까요. ![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng ![]() @hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

@hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee) @xiniha

자녀계획 3명 정도로 계획하면?

.

.

.

.

.

.

.

.

미래애셋 ^^

![]() @lionhairdino HLS 버전도 고정하고 쓰시면 됩니다

@lionhairdino HLS 버전도 고정하고 쓰시면 됩니다

요즘 한참 닉스보고 있는데, 안그래도 닉스로 고정해보려고 합니다.

생각보다 훨씬 자세하게 명문화된 규칙이 있군요.! 공부하면서 이 예시 저 예시 보다 보면, 버전이 널뛰고, 그러다 보면 HLS 지원이 오락 가락하게 되어, 사실 각 잡고 프로젝트에 쓰는 것 아니면, 의존도가 높지 않게 되어버리더라고요. 그 이유가 버전 지원 때문이란 생각에, 미리 HLS 친화적인 버전을 골라낼 수 있나 했는데, 그러긴 어려울 것 같네요.

최신 HLS(Haskell Language Server) full 지원하는 GHC 버전은

9.12.2

9.10.1

9.8.4

9.6.7

9.4.8

라는데, 무슨 기준으로 살리고 버리고 하는 걸까요? 전혀 패턴이 안보이네요.

관리자분들이 쓰는 버전들 아닌가 몰라요.ㅎ

![]() @ailrunAilrun (UTC-5/-4)

@ailrunAilrun (UTC-5/-4)

각 버전대의 최신 버전인가 보네요.

최신 HLS(Haskell Language Server) full 지원하는 GHC 버전은

9.12.2

9.10.1

9.8.4

9.6.7

9.4.8

라는데, 무슨 기준으로 살리고 버리고 하는 걸까요? 전혀 패턴이 안보이네요.

관리자분들이 쓰는 버전들 아닌가 몰라요.ㅎ

![]() @ailrunAilrun (UTC-5/-4)

@ailrunAilrun (UTC-5/-4)

링크 첨부때문에 가로 스크롤이 생겼었는데 언제 시라졌데요.

![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng ![]() @lionhairdino 헤이즐넛의 나무, 그러니까 유럽개암나무가 이름의 어원이랍니다.

@lionhairdino 헤이즐넛의 나무, 그러니까 유럽개암나무가 이름의 어원이랍니다.

그냥 이름 뜻 얘기하시는 거구나. 하고 넘어갔는데 생각해보니 bgl님 까먹지 말라고 살 붙여주신 거군요. 친절도 하셔라 ㅎㅎ![]() @ailrunAilrun (UTC-5/-4)

@ailrunAilrun (UTC-5/-4) ![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng

![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng ![]() @lionhairdino 헤이즐넛의 나무, 그러니까 유럽개암나무가 이름의 어원이랍니다.

@lionhairdino 헤이즐넛의 나무, 그러니까 유럽개암나무가 이름의 어원이랍니다.

HLS의 윙맨 같은 기능을 전면에 특징으로 내세우는 건가요? ![]() @ailrunAilrun (UTC-5/-4)

@ailrunAilrun (UTC-5/-4) ![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng

![]() @lionhairdino

@lionhairdino ![]() @bglbgl gwyng 너무 큰 비약인지는 모르겠으나 보면서

https://hazel.org/build/dev/ 이 떠오르네요. 편집기가 code를 맘대로 바꾼다는 측면에서 말이지요.

@bglbgl gwyng 너무 큰 비약인지는 모르겠으나 보면서

https://hazel.org/build/dev/ 이 떠오르네요. 편집기가 code를 맘대로 바꾼다는 측면에서 말이지요.

![]() @lionhairdino 들여쓰기를 제외한 토큰을 구분하는 용도로 쓰이는 공백을 그냥 공백이라고 했네요.

@lionhairdino 들여쓰기를 제외한 토큰을 구분하는 용도로 쓰이는 공백을 그냥 공백이라고 했네요.

들여쓰기가 물론 가독성은 좋지요. 근데 편집할때 불편을 주는 문제가 있고, 에디터가 좀 힘을써주면 양쪽의 장점을 다 취할수있다는 얘기였습니다.

에디터와 언어 문법 관계 얘기를 보다보니, parinfer 가 생각나네요. 이런 게 좀만 더 일찍 나왔더라면, 제가 Lisp를 지금보다는 잘하고 있었을지도 모르겠습니다. ![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng

ai코딩에선 리터럴 하스켈이 다른 역할을 할 수도 있지 않을까 싶어요. 의도를 써놓은 풍부한 자연어 주석을 보고, 맞는 코드가 나왔는지 자동 검증하는 상상을 해봤습니다.

엎드려자면 가슴쪽이 아프고, 누워서 자면 등이 아프고 으악

전 온찜 신봉자라 삐끗하면 2~3일 달고사는데요. 근육 문제고, 붓기가 없다면 온수담는 팩 하나 사서 틈틈히 온찜 해주면 좋습니다. 나이상 근육 문제일 것 같긴한데, 그래도 날짜가 길어지고 있으니 병원가셔야겠습니다. ![]() @kodingwarriorJaeyeol Lee (a.k.a. kodingwarrior)

@kodingwarriorJaeyeol Lee (a.k.a. kodingwarrior)

![]() @hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee) 약간 딴 얘긴데, 저는 들여쓰기가 그냥 안좋은 문법요소 같습니다. 코드의 복붙을 unreliable하게 만들어버려서요. 반대로 space sensitive한 문법은 괜찮다고 생각합니다. 복붙시 문제가 생겨도 스페이스 한번 치면 해결되니까요. 들여쓰기 대신에 {} 쌍을 쓰게 만들되, 에디터에서 보여줄때 어떻게 알아서 예쁘게 보여주는게 낫다고 생각해요.

@hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee) 약간 딴 얘긴데, 저는 들여쓰기가 그냥 안좋은 문법요소 같습니다. 코드의 복붙을 unreliable하게 만들어버려서요. 반대로 space sensitive한 문법은 괜찮다고 생각합니다. 복붙시 문제가 생겨도 스페이스 한번 치면 해결되니까요. 들여쓰기 대신에 {} 쌍을 쓰게 만들되, 에디터에서 보여줄때 어떻게 알아서 예쁘게 보여주는게 낫다고 생각해요.

들여쓰기와 공백에 민감?한 게 다른 건가요?

하스켈은 들여쓰기가 슈거 문법 같은 거라 들여쓰기 없이 괄호와 세미콜론으로 작성할 수 있는데, 익숙해서 그런가 들여쓰기가 더 가독성이 높은 느낌도 듭니다. ![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng

디자인툴을 만들어서 공개를 하다니, 의외의 행보입니다. 최근 우수 인력들이 많이 모이고 있다는 소식을 종종 들었는데요. 너무 우수한 인력들이 모여서 "남는 재능"이 생겼나 상상될 정도로 의외네요. ㅎㅎ ![]() @hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

@hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

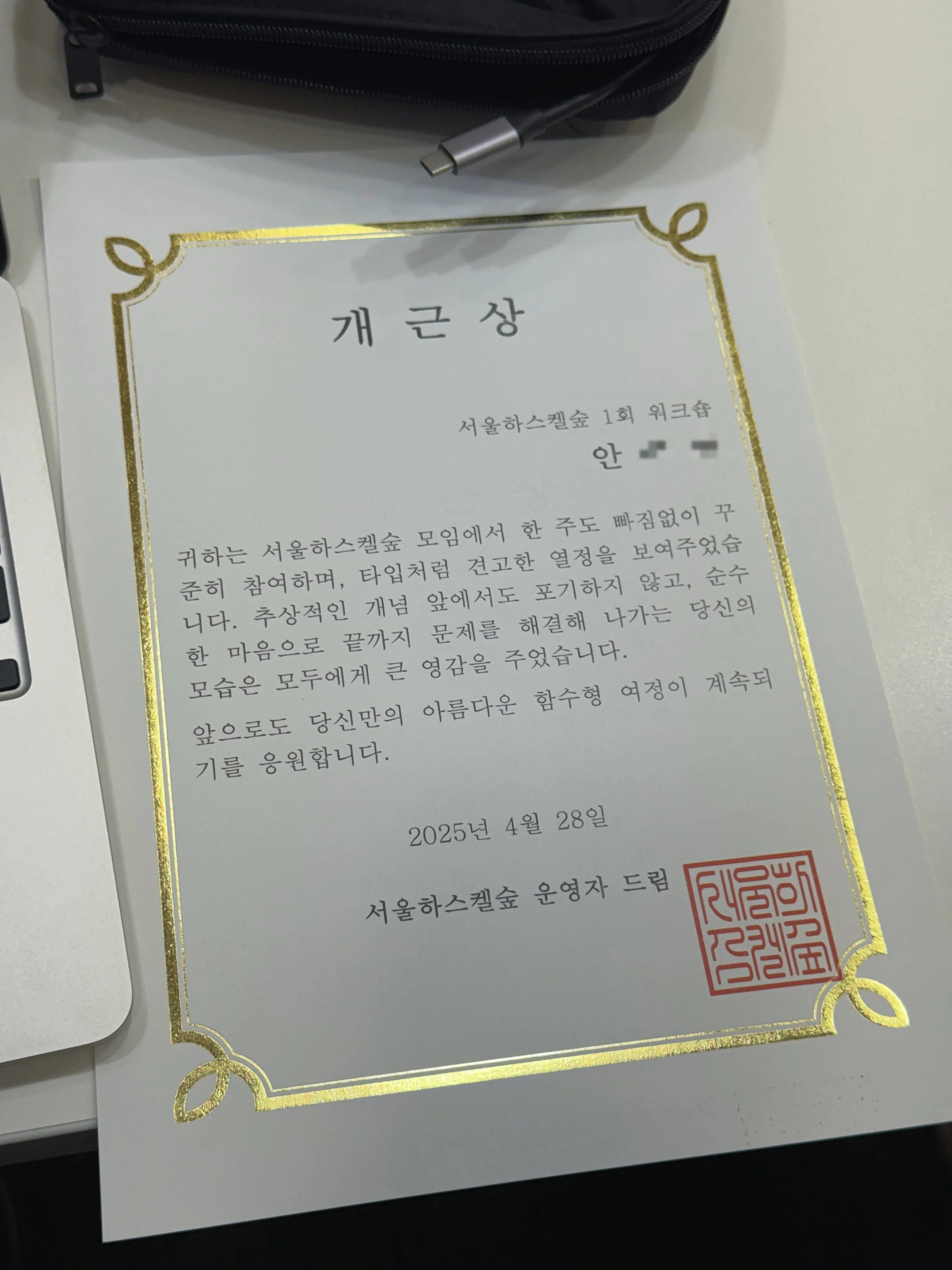

서울 하스켈숲 워크숍 완주했습니다...! @eunmin 님의 친절한 설명과 세심한 준비에 감사합니다 🙇

이야, 개근상에 케익까지! 은민님이 준비 많이 하셨네요. 직장인이 한 번도 안 빠지고 하기 힘들겠다 싶은 스케줄이었는데, 여튼 축하드립니다~ ![]() @nyeongAn Nyeong (安寧)

@nyeongAn Nyeong (安寧)

리액트 공식 문서가 너무 잘 만들어져 있어서 정주행하면서 감탄하는중... 와...

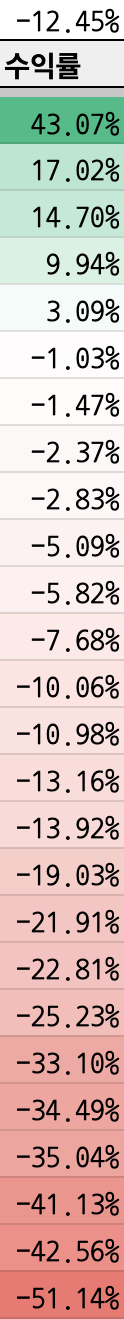

나의 퀀트 투자 3개월 수익률... 첫 1개월은 10~15% 정도의 양호한 수익률을 유지하다가 트럼프가 무역전쟁을 시작하면서 나락에 빠졌다. 이런 상황에도 용기를 갖고 다음 3개월을 준비해야 한다...

투자금이 많이 물려있으면, 짧은 기간에 공포스러운 수치네요.![]() @parksbSimon Park

@parksbSimon Park

Mastodon 호환 API를 구현할 계획에 대해 문의 주시는 분들이 종종 계십니다만, 아마도 Hackers' Pub은 앞으로도 Mastodon 호환 API를 구현하지는 않을 것 같습니다. 개인적으로 Mastodon 호환 API가 사용성이 많이 떨어진다고도 생각하고, 이미 Hackers' Pub 고유의 기능들 가운데 Mastodon 호환 API로 표현 불가능한 것들이 좀 있기 때문입니다.

장기적으로는 GraphQL을 이용해 웹 프런트엔드도 크게 개선하고, 모바일 앱까지 만드는 걸 염두에 두고 있습니다.

어떤식으로 성장할지 "시리즈 드라마" 보듯 보고 있습니다. 현재까지는 남들한테 소개할 만큼 재밌네요.![]() @hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

@hongminhee洪 民憙 (Hong Minhee)

![]() @lionhairdino 예를 들면 "다양한 시선에서 코드를 이해한다"가 지금 공개한 연작의 2 편에서 논건 대수를 통한 계산의 이해와도 밀접한 연관이 있다고 읽혔습니다. 원래 두번째 주제에 대해서 쓰다가 방향성을 틀었네요.

@lionhairdino 예를 들면 "다양한 시선에서 코드를 이해한다"가 지금 공개한 연작의 2 편에서 논건 대수를 통한 계산의 이해와도 밀접한 연관이 있다고 읽혔습니다. 원래 두번째 주제에 대해서 쓰다가 방향성을 틀었네요.

"여론에 따라" 함수형 추상 기계 관련 글을 쓰고 있었는데, 쓰다 보니 논리와 low-level data representation 이 보였다는 핑계 말씀이지요? 생각할 엄두조차 내지 못했던 주제들, 다 이해는 못하지만 감사히 보고 있습니다. SPJ, 와들러 교수님 등의 교양 수준 강의 활동들을 보다 보면, 왜 국내 교수님(고인물-댓가없이 입문자들에게 도움을 준다는 의미)들은 없나 아쉬운데, 엘룬님 글로 조금 달래지네요. ![]() @ailrunAilrun (UTC-5/-4)

@ailrunAilrun (UTC-5/-4)

에디터의 플러그인도 Nix로 관리하고 싶다. 에디터 쪽에서 지원을 해야하는데, 누군가 총대매고 해줄법도 한데...

빔으로 넘어 오신다는 말씀인가요?ㅎㅎ![]() @bglbgl gwyng

@bglbgl gwyng

말씀하신 것들을 보아 몇몇 분들은 실제 내용 측면에서는 논리와 저수준 자료표현에 더 관심을 가질 분들이 있는 것 같아 전자를 (먼저?) 다뤄보도록 하겠습니다. 2 편으로 나눠져 올라갈 예정입니다.

ㅋㅋㅋ 뭔가 “답정너" 느낌이 있는데요. 댓글 여론과 다른 ... 농담입니다. 전혀 불만 없이 기다리고 있겠습니다.![]() @ailrunAilrun (UTC-5/-4)

@ailrunAilrun (UTC-5/-4)